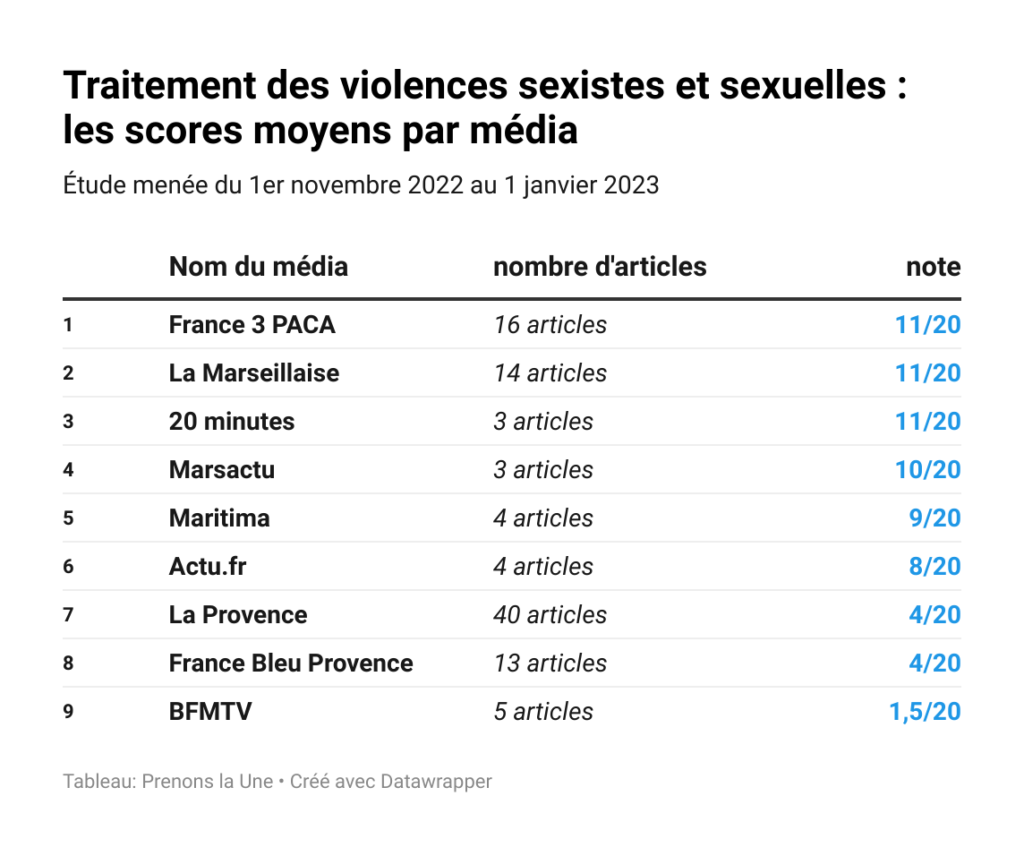

25 avril 2013. Au club de la Presse Marseille Provence Alpes du Sud, l’antenne du sud de Prenons la Une a présenté son étude « Peut mieux faire« , qui analyse et note 102 articles traitant de violences sexistes et sexuelles – publiés dans neuf médias du sud-est de la France en novembre et décembre 2022.

« Cet état des lieux n’est pas une leçon de morale mais un outil de mesure pour permettre aux journalistes et rédactions concernées d’améliorer leur pratique et mettre à distance leurs potentiels biais » résume Ariane Lavrilleux, la coordinatrice de l’étude menée par dix membres bénévoles de Prenons la Une. Nos deux objectifs étaient à la fois d’identifier les évolutions positives et les pratiques qui continuent de déformer la réalité.

La bonne nouvelle : plus aucun article ne blague sur les violences sexuelles ou utilise le terme inexact de « crime passionnel ». Mais à peine la moitié des médias ont la moyenne. Pour en savoir plus sur notre méthodologie – inspirée par l’institut de recherche et de formation suisse décadréE – et nos recommandations : rendez-vous sur la page dédiée.

La présentation de cette étude a permis d’échanger sur des dilemmes concrets auxquels sont confrontés les journalistes de news

1/ Comment illustrer des articles de violences sexistes et sexuelles ? France 3 a illustré des accusations de viol par la photo de l’acteur accusé entouré de deux actrices souriantes. En sous-texte, elle charrie l’idée reçue qu’un homme normal, et bien-aimé des femmes, ne peut pas être coupable de viol. Les alternatives :

- Une photo d’institution (tribunal, police) ou lieu des faits, bien qu’elle ne permette pas un bon référencement par les moteurs de recherche, est toujours préférable à une mauvaise photo.

- Un portrait neutre de l’agresseur, ni souriant, ni monstrueux.

- Éviter une photo type illustrant un geste violent, qui contribue à caricaturer les violences subies par les femmes et invisibiliser les violences psychologiques.

- Recourir au dessin si le temps et le budget le permettent.

2/ Comment écrire un article en quelques heures sans risquer d’être déséquilibré en faveur de l’agresseur ?

Une journaliste de France 3 souligne que l’urgence et la vitesse de traitement exigée des journalistes d’actu expliquent certaines failles relevées par l’étude. Les déséquilibres constatées dans certains articles entre la version de l’agresseur et celle victime peuvent s’expliquer par une tendance de l’agresseur ou de son avocat à parler davantage que la partie civile.

S’il n’y a pas de solution évidente, le recours à un·e expert·e et l’ajout de statistiques peut permettre de rééquilibrer un article uniquement basé sur la défense du mis en cause. Il vaut mieux éviter les brèves ou entrefilets qui vont mécaniquement être parcellaires, et par essence signifier au lectorat que ce n’est qu’un « fait divers » sans grande importance.

3/ L’article doit-il nommer ou qualifier juridiquement les violences ?

Lorsqu’il y a plainte en justice ou que la victime prononce une qualification, la question ne se pose pas. Mais dans les cas contraires, comment ne pas risquer parler à la place de la victime voire être poursuivi en diffamation ?

- Communiquer une information juridique à la victime, dans le cadre d’une interview, peut lui être utile et permet de lui demander son accord à utiliser le terme juridique.

- Ajouter un encadré à côté de l’article rappelant des définitions juridiques essentielles et un numéro de téléphone d’urgence

- L’utilisation du contournement comme « la victime n’a pas porté plainte, mais pour rappel, la loi qualifie de XX les agressions… »

- Interviewer un·e expert·e permet aussi de nommer les violences et d’étayer pourquoi on choisit d’utiliser tel terme juridique.

Quatre questions à Sandra Pignol, directrice adjointe de l’association Planning familial 13 et formatrice à l’accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles

Prenons la Une : Les médias peuvent-ils utiliser l’expression “abus sexuel” ? Et que faire si ce sont les victimes qui l’utilisent pour décrire les violences sexuelles subies ?

L’expression, qui n’existe pas dans le code pénal, est problématique car elle laisse entendre l’idée d’un simple « dérapage » qui pourrait être tolérable. Au Planning familial, on va donc plutôt parler d’agression sexuelle, de viol ou d’inceste en fonction de la situation. Pour autant, certaines personnes se sentent plus à l’aise de parler d’« abus sexuel », donc on ne les empêche pas d’utiliser ce mot.

Quand on recueille la parole d’une personne victime, notre rôle n’est pas de faire une enquête de police ni de qualifier les faits juridiquement. On peut lui dire en revanche si tel fait qu’elle nous décrit est interdit par la loi. C’est une ligne de crête car nous nous plaçons dans un processus d’accompagnement à la conscientisation du statut de victime de violences. Le chemin est long avant de pouvoir se reconnaitre comme faisant partie de la grande famille des victimes de violences conjugales en particulier. Nous avons toutes et tous des idées reçues de ce qu’est un agresseur ou une victime.

Plusieurs articles, analysés dans notre étude, mettent sur le même plan victime et agresseur ou bien explique l’acte violent par le niveau d’alcoolisation. Qu’en pensez-vous ?

On retrouve ces mêmes biais chez les professionnels du secteur médico-social. Quand on aborde la question du « passage à l’acte », on constate très souvent le phénomène de pathologisation de l’agresseur (c’est-à-dire que l’agresseur est perçu comme forcément fou) ou une accentuation du rôle des circonstances (la perte de travail, la prise d’alcool ou drogue sont perçues comme responsables). C’est important d’expliquer que ces représentations minimisent les violences et ne doivent pas les justifier. Cela peut même conduire à inverser les responsabilités.

Quelles sont les conséquences pour les victimes de nos représentations déformantes de la réalité ?

Elles provoquent la peur de ne pas être crues et un sentiment de honte qui conduit au silence. Dans nos permanences, les personnes qui viennent témoigner de vécus de violences en ont souvent parlé avant, par exemple à leur maitresse d’école, conjoint, collègue ou encore médecin généraliste. Or comme elles ne se sont pas senties crues, elles l’ont ensuite gardé pour elles pendant longtemps. La façon dont chacun d’entre nous recueille la première parole d’une victime a donc des effets importants.

Ensuite, les représentations qu’ont les journalistes, policiers ou juges vont aussi peser sur le traitement de ces violences par les autorités. Le faible taux de condamnations des violences sexuelles en est un indice. Si les femmes victimes parlent de plus en plus, nous avons encore un énorme travail à faire pour déconstruire les stéréotypes de genre qui s’ancrent en nous dès l’école maternelle. Nous en sommes victimes souvent sans le savoir.

Références citées :

–Nos absentes de Laurène Daycard, paru au Seuil en 2023. Cette enquête sur les féminicides et leurs auteurs montre, notamment, que des articles charriant des clichés éloignés de la réalité renforcent le traumatisme de certaines victimes de violences conjugales.

-L’institut de formation et de recherche décadréE (Suisse)

-le guide de l’association des journalistes professionnels (Belgique) : comment informer sur les violences contre les femmes ?